本ページにはプロモーションが含まれています

梅雨の時期に美しい花を咲かせ、私たちの目を楽しませてくれる紫陽花ですが、時に害虫の被害に悩まされることもあるでしょう。大切な紫陽花を虫から守るため、適切な殺虫剤の選び方や効果的な虫よけスプレーの活用法、さらに予防策としての害虫予防の時期と頻度や環境づくりのポイントを知りたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特にヨトウムシやアブラムシといった害虫は、紫陽花の生育に大きな影響を与える可能性があります。また、長持ちさせる方法として、日々のケアも重要になってきます。

この記事では、紫陽花を健康に保ち、美しい花を咲かせるための具体的な対策をご紹介します。家庭で実践できる酢を使った虫除け方法も解説し、皆さんの疑問に寄り添った情報を提供します。

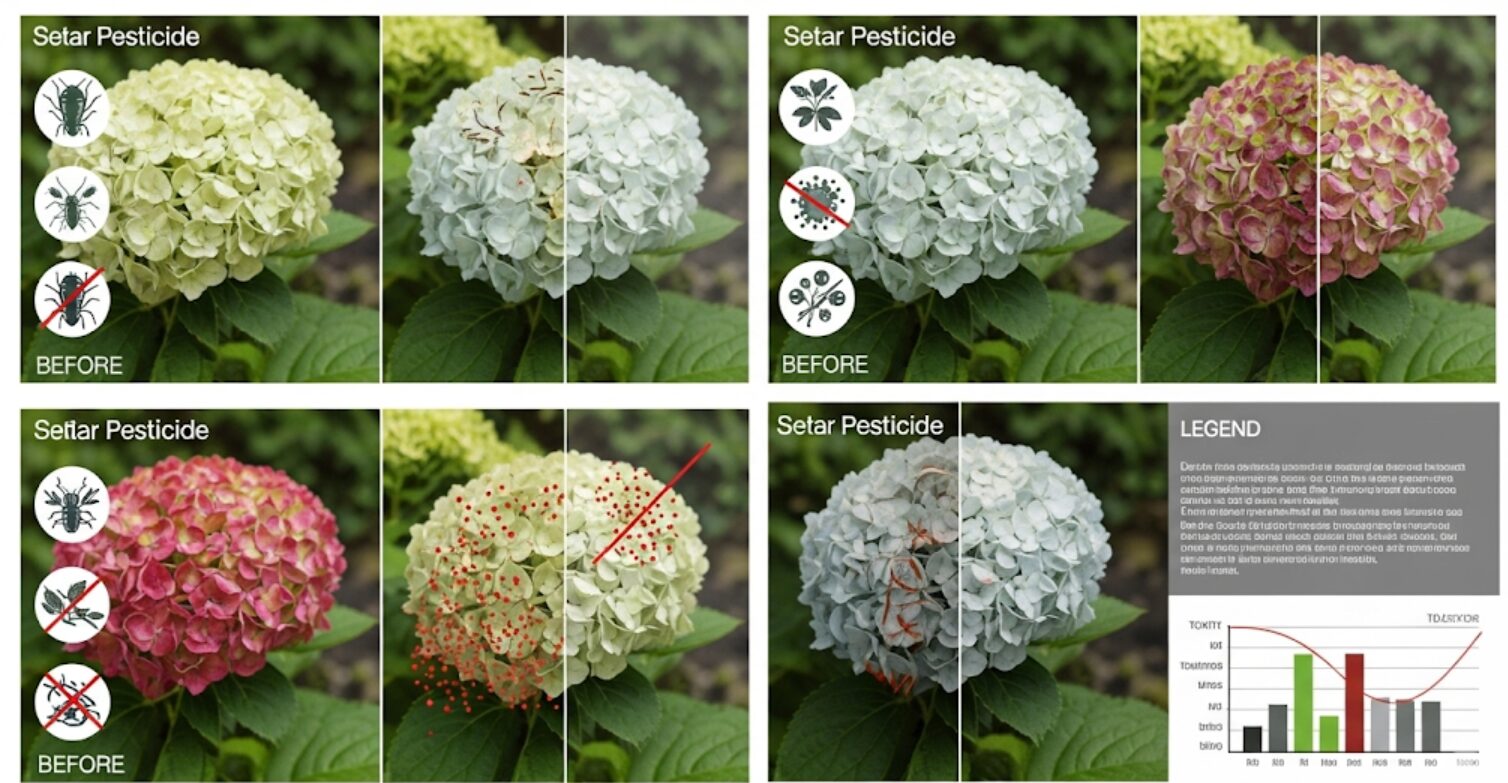

紫陽花の主な害虫と適切な殺虫剤おすすめ情報

hanagiftologyイメージ

- 紫陽花につくアブラムシ対策

- ヨトウムシから紫陽花を守る

- 紫陽花におすすめの殺虫剤の選び方

- 薬剤の種類と効果

- 虫よけスプレーの活用法

紫陽花につくアブラムシ対策

紫陽花に発生しやすいアブラムシは、新芽や葉の裏に群生し、植物の汁液を吸って生育を妨げます。これにより、紫陽花の成長が著しく悪くなることがあります。また、アブラムシの排泄物は、すす病というカビの発生を促し、見た目を損ねるだけでなく光合成の妨げにもなります。さらに、モザイク病などのウイルス病を媒介することもあるため、早期の対策が肝要です。

アブラムシは繁殖力が非常に旺盛で、雌だけで増える単為生殖を行うため、あっという間に増殖してしまいます。特に4月から6月と9月から10月中旬にかけて発生しやすいため、この時期は特に注意して紫陽花を観察することが大切です。葉が巻いたり、奇形になったりする症状が見られたら、アブラムシの寄生を疑うべきです。

駆除方法としては、多くの薬剤が有効ですが、繁殖が旺盛なため、長期間効果が持続する浸透移行性剤が便利です。例えば、アブラムシ以外の害虫にも効果があるオルトラン粒剤や、病気の予防と治療が一度にできるベニカXシリーズなどが挙げられます。収穫間際の植物で薬剤使用に抵抗がある場合は、食品成分を主成分としたスプレー剤も選択肢となります。早期に発見した場合は、牛乳を水で薄めた液をスプレーする方法も知られていますが、効果は限定的であり、匂いやカビの発生には注意が必要です。

ヨトウムシから紫陽花を守る

ヨトウムシは、夜間に活動するイモムシで、一夜にして紫陽花の葉を大量に食害することがあります。昼間は土の中に隠れていることが多いため、被害に気づいても虫の姿が見えないことがあります。葉に穴が開いたり、葉が薄皮だけになって白っぽく変色したり、黒い粒状の糞が見られたらヨトウムシの仕業である可能性が高いです。

ヨトウムシの幼虫は、大きくなると薬剤が効きにくくなるため、卵や孵化直後の小さい幼虫のうちに対策を講じることが重要です。ヨトウガ(蛾)が3月から5月頃に葉の裏に乳白色の塊で卵を産み付けるため、定期的に葉裏を観察し、卵を見つけたら葉ごと取り除くことが予防につながります。

具体的な駆除方法としては、夜間に懐中電灯を使ってヨトウムシを探し、捕殺する方法が有効です。また、殺虫剤を用いる場合は、オルトランなどの浸透移行性の殺虫剤を事前に撒いておくことが予防に繋がります。ある程度大きくなった幼虫には、誘殺剤を株元に撒いておびき寄せて退治する方法も効果的です。米ぬかを容器に入れて埋めておくことで、ヨトウムシを誘引し捕殺することも可能です。

紫陽花におすすめの殺虫剤の選び方

紫陽花の殺虫剤を選ぶ際には、発生している害虫の種類と、ご自身の栽培環境や考え方に合わせて選択することが重要です。効果の持続期間、散布方法、安全性を考慮して選びましょう。

薬剤には、接触することで効果を発揮するタイプや、植物に吸収されて害虫が汁液を吸うことで効果を発揮する浸透移行性タイプなどがあります。アブラムシのように繁殖力の高い害虫には、浸透移行性剤が長期的な効果を期待できます。一方で、即効性を求める場合はスプレー剤が適しているでしょう。

また、家庭菜園やペット、お子様がいる環境では、より安全性の高い特定防除資材や食品成分を主成分とする製品を選ぶことも大切です。

考慮すべき点をまとめると、以下のようになります。

|

項目 |

説明 |

|

害虫の種類 |

アブラムシ、ヨトウムシ、ハダニなど、対象となる害虫に効果があるか確認します。 |

|

効果の持続性 |

長期間効果が持続する浸透移行性剤か、即効性のあるスプレー剤かを選びます。 |

|

安全性 |

食品成分由来のものや、人やペットに安全性の高い薬剤を検討します。 |

|

散布方法 |

手軽なスプレータイプ、広範囲に使える液剤、土に混ぜる粒剤などがあります。 |

薬剤の種類と効果

紫陽花に使える薬剤は多岐にわたりますが、ここでは主な種類とその効果について解説します。

殺虫殺菌剤

殺虫成分と殺菌成分の両方を含んでいるため、害虫と病気の両方に効果が期待できます。例えば、ベニカVフレッシュスプレーやベニカXネクストスプレーなどが挙げられます。これらの薬剤は、アブラムシやうどんこ病など、様々なトラブルに一度で対処できるため、手軽に管理したい場合に便利です。

殺虫剤(浸透移行性剤)

植物の根から吸収され、植物全体に成分が行き渡ることで、害虫が植物の汁液を吸う際に効果を発揮します。オルチオン乳剤や家庭園芸用GFオルトラン粒剤、などがこのタイプにあたります。害虫が隠れて見えにくい場合や、長期的な効果を求める場合に有効です。一度散布すると、約1〜2ヶ月程度効果が持続するものもあります。

殺虫剤(スプレー剤・エアゾール剤)

直接害虫に噴霧して効果を発揮するタイプです。MY PLANTS 虫からやさしく守るミストやベニカJスプレー、カイガラムシエアゾールなどがあります。即効性があり、目に見える害虫をすぐに駆除したい場合に適しています。葉の裏など、害虫が潜んでいる場所にもしっかりと散布することが大切です。

殺菌剤

病気の予防や治療に特化した薬剤です。トップジンMペーストやGFベンレート水和剤などが代表的です。うどんこ病や黒星病など、紫陽花に発生しやすい病気に効果があります。害虫対策と並行して、病気の予防も行うことで、紫陽花をより健康に保てます。

これらの薬剤は、作物ごとの適用も異なります。使用する際は必ず商品の説明をよく読み、記載内容に従って適切にお使いください。

虫よけスプレーの活用法

虫よけスプレーは、手軽に害虫対策ができる便利なアイテムです。特に発生初期の害虫に対して効果を発揮しやすく、予防的な意味合いでも活用できます。

市販されている虫よけスプレーには、化学合成された殺虫成分を含むものや、天然由来の成分(食品成分など)を主成分とするものがあります。例えば、ベニカナチュラルスプレーやピュアベニカ、ベニカマイルドスプレーのような製品は、食品成分を使用しているため、収穫間際の野菜類や、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使いやすいでしょう。

スプレーを使用する際は、害虫が潜みやすい葉の裏や新芽、茎など、植物全体に均一にかけることが重要です。また、虫よけスプレーは効果の持続期間が比較的短い傾向があるため、定期的に散布する時期と頻度を守ることが大切になります。梅雨明けや夏場の乾燥しやすい時期には、ハダニなどの発生も増えるため、葉水を与える感覚でスプレーすることも効果的です。これにより、害虫の付着を防ぎながら、植物の湿度を保つこともできます。

紫陽花の健康を保つための虫除けと予防策

hanagiftologyイメージ

- 害虫予防と環境づくりのポイント

- 殺虫剤の時期と頻度

- 紫陽花を長持ちさせる方法

- 酢を使った安全な対策

- 紫陽花の殺虫剤おすすめと虫除けのまとめ

害虫予防と環境づくりのポイント

紫陽花を害虫から守るためには、単に薬剤を散布するだけでなく、日頃からの予防と、害虫が住み着きにくい環境を整えることが非常に重要です。

まず、紫陽花の健康状態を良好に保つことが第一です。水不足や肥料過多は、紫陽花を弱らせ、結果的に害虫の発生を招きやすくなります。適切な水やりと肥料管理を心がけるようにしましょう。紫陽花はやや湿り気のある場所を好むため、土の表面が乾き始めたらたっぷりと水を与えることが大切です。また、サクラの蕾が膨らみ始める3月下旬頃に、適切な量の粒状肥料を施し、生育を促すことが推奨されています。

次に、置き場所の工夫も害虫予防に繋がります。日当たりの良い場所から明るい日陰でよく育ちますが、夏の強い日差しや西日が当たると葉が傷むことがあるため注意してください。シェードガーデンに適している一方で、風通しが良い場所を選ぶことも、害虫の発生を抑える上で重要です。カイガラムシやアブラムシは風通しの悪い場所で発生しやすいため、鉢植えであれば、風通しの良い場所に置くことで予防効果が期待できます。

さらに、土壌の状態も害虫発生に影響を与えます。水はけと保水力に富んだ用土を選ぶようにしてください。土壌が乾燥しやすい場合は、腐葉土やバークチップを根元に敷いて乾燥を防ぐことが推奨されています。コガネムシの幼虫対策としては、植え付け前に土壌改良剤や薬剤を混ぜ込むことが有効です。鉢植えの場合、定期的な植え替えによって根の状態を確認し、健全な成長を促すことも大切です。

殺虫剤の時期と頻度

殺虫剤の効果を最大限に引き出し、紫陽花を健康に保つためには、適切な時期と頻度で散布することが肝要です。害虫の発生サイクルに合わせて対策を講じることが重要になります。

アブラムシは主に4月から6月、そして9月から10月中旬に発生が活発になります。そのため、暖かくなり始める3月頃から、新芽が出る時期に合わせて予防的な散布を始めることが効果的です。ヨトウムシの成虫であるヨトウガが卵を産み付けるのは3月から5月にかけてのため、この時期に葉裏をよく観察し、卵塊があれば除去するとともに、必要に応じて薬剤散布を検討します。

ハダニは高温乾燥を好むため、梅雨時期や夏場に発生しやすくなります。この時期には、特に葉の裏側への葉水や、ハダニに効果のある薬剤の散布を検討しましょう。

散布頻度については、使用する薬剤の種類によって異なります。即効性のあるスプレー剤は効果の持続期間が短いため、被害の状況に応じて数日間隔で散布が必要になる場合があります。一方で、浸透移行性剤は一度の散布で効果が1ヶ月から2ヶ月程度持続するものもあるため、商品の説明をよく読み、定められた間隔で散布してください。薬剤耐性を防ぐためにも、同じ薬剤を連用するのではなく、異なる成分の薬剤をローテーションで使用することが推奨されます。

紫陽花を長持ちさせる方法

紫陽花を長く健康に保ち、毎年美しい花を咲かせるためには、適切な栽培管理が不可欠です。害虫対策と合わせて、以下の点に注意すると良いでしょう。

まず、水やりは非常に大切です。乾燥に弱いため、土の表面が乾き始めたらたっぷりと水を与えてください。特に鉢植えの場合は水切れに注意が必要です。夏場に庭植えの株が乾燥して葉が垂れるようなら、根元に腐葉土や落ち葉を厚めに寄せて乾燥を防ぐと良いでしょう。

次に、適切な剪定も紫陽花を長持ちさせる上で重要です。アジサイは成長すると樹高が2m近くになることもあります。花の位置が高くなり観賞しにくくなる場合は、切り戻し剪定を行います。剪定の最適な時期は、花が終わった7月中下旬頃から9月中旬頃です。これは、紫陽花が10月頃に翌年の花芽を形成するため、この時期を過ぎて剪定を行うと、花芽を取り除いてしまい、翌年の花付きが悪くなる可能性があるためです。時期を間違えないことが肝要です。

また、肥料も適切に与える必要があります。3月下旬頃、芽が動き始める時期に、粒状肥料を施します。鉢植えの場合、肥料分が流れ出やすいため、生育状況を見ながら2週間に1回程度、液体肥料を施すと良いでしょう。

挿し木で増やすことも可能です。切り戻した枝を2節ごとに切りそろえ、葉を半分に切り落とします。枝の切り口を水に30分程度浸してから、市販の挿し木用土に挿します。発根を促す植物成長調整剤を薄くまぶすことも効果的です。

酢を使った安全な対策

酢は、家庭で手軽に利用できる天然素材であり、紫陽花の虫除け対策として活用できます。化学合成された殺虫剤の使用に抵抗がある方や、予防的に試したい場合に選択肢の一つとなります。

酢に含まれる酸性の成分は、アブラムシなどの一部の害虫に対して忌避効果があるとされています。また、酢には殺菌作用も期待できるため、植物の表面を清潔に保つことにも役立つと考えられます。

使用する際は、食酢(穀物酢や米酢など)を水で薄めて散布します。一般的には、水で500倍から1000倍程度に希釈して使用することが推奨されています。濃度が高すぎると植物に負担をかける可能性があるため、少量から試し、様子を見ながら調整してください。

散布のタイミングは、害虫が発生しやすい時期の予防として定期的に行うか、害虫の発生初期に試みると良いでしょう。葉の裏側にもしっかりと行き渡るように散布することがポイントです。ただし、酢はあくまで忌避効果が主な目的であり、すでに大量発生している害虫を完全に駆除するほどの効果は期待できないことを理解しておく必要があります。その場合、前述の通り、他の薬剤との併用や物理的な駆除を検討してください。また、毎日同じ場所に散布すると土壌の酸度にも影響を与える可能性もあるため、注意が必要です。