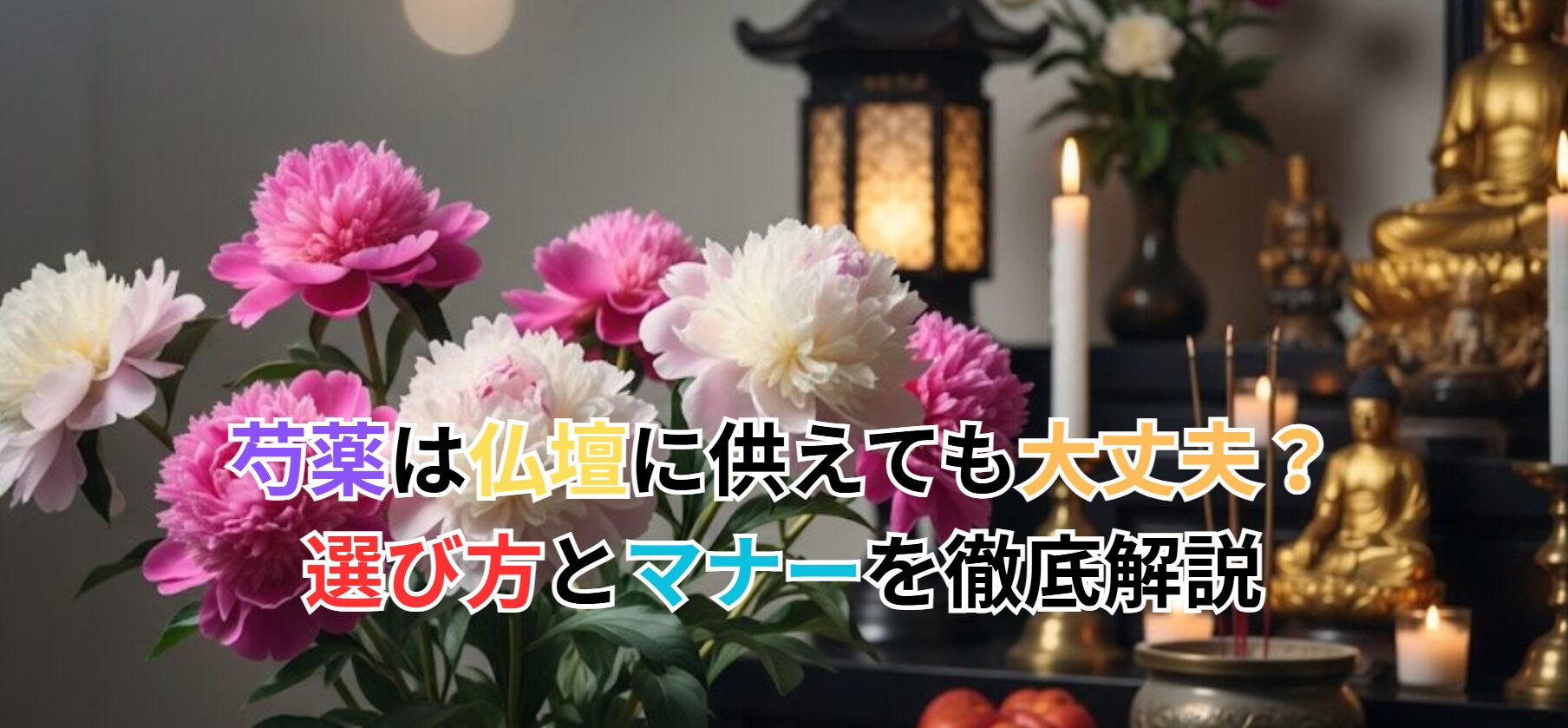

近年、仏壇にお供えする花を選ぶ方が増えており、その中で芍薬は美しい見た目から人気を集めています。しかし、仏壇に供える花に芍薬が適しているのか分からない方もいると思います。またそのアレンジメント方法やマナー、さらには長持ちさせる方法や通販での購入方法について疑問を感じている方もいらっしゃるでしょう。

プリザーブドフラワーや他の仏花と比較し、色や本数の選び方、季節や時期ごとの最適な選択肢を知ることは、故人を偲ぶ上でとても大切です。この記事を通じて、仏壇に芍薬を、延いては仏花をお供えする際の正しい知識と方法を深く理解していただけます。

芍薬を仏壇にお供えする際の基本

hanagiftologyイメージ

- 仏壇に添えるのを避けるべきダメな花とは

- 芍薬を供える際のマナー

- 芍薬の季節や時期の最適は?

- 仏壇に沿える芍薬を長持ちさせる方法

- 造花やプリザーブドフラワーも選択肢に

仏壇に添えるのを避けるべきダメな花とは

仏壇に供える花には、一般的に避けるべきとされている種類がいくつかあります。まず、縁起が悪いとされる花が挙げられます。例えば、椿やクロユリ、スノードロップ、ムクゲなどは、枯れる姿が不吉であったり、怖い花言葉を持つことから仏花としては不向きとされています。枯れた花やドライフラワーも、死を連想させるため、基本的に仏花として使用しません。

次に、毒がある花も避けるべきです。リコリス、スズラン、チューリップ、シャクナゲ、アジサイなどがこれにあたります。これらの花は、仏様に毒を供えることになりかねず、また参拝者に毒の影響を与える可能性も考えられます。身近な花にも毒性を持つものがあるため、注意が必要です。

香りが強すぎる花も仏壇へのお供えとしては控えた方が良いでしょう。オリエンタルユリやキンモクセイは香りが強く、故人へのお供え物の香りを阻害したり、お線香の香りと混ざってしまうことがあります。ただし、ユリ自体は仏花としてよく使われますが、屋内で使用する際は香りが少ない品種を選び、花粉を取り除くといった工夫が必要です。例えば、カサブランカのようなオリエンタルユリは香りが強いため、香りのないLAユリがおすすめです。

トゲがある花も殺生やケガを連想させるため、仏壇へのお供えには不向きです。バラやアザミなどがこれに該当します。もちろん、故人が生前にバラを好んでいた場合は、トゲを取り除いてお供えすることも増えていますが、贈答用としては避けるのが無難です。

ツルがある花も、「成仏できない」という印象を与えることから仏壇には適さないとされています。スイートピーやジャスミン、クレマチスなどが例として挙げられます。こちらも、ツルを取り除けばお供えすることも可能ですが、贈答の際には相手の意見を尊重することが大切です。

さらに、花粉が多い花も仏壇を汚してしまう可能性があるため注意が必要です。ポピー、ひまわり、ハイビスカス、サザンカなどがこれにあたります。故人が好きだった花であれば、花粉を取り除いてお供えしても問題ありませんが、ひまわりのように花粉を取り除くのが難しい場合は避けた方が良いでしょう。

最後に、菜の花のように人が食べられる花も、食べ物として認識されるため仏花としては縁起が悪いとされています。このような花も仏壇へのお供えには向いていません。地域や家庭の考え方によっても許容範囲は異なりますので、迷った場合は故人のご家族や関係者と相談することが重要です。

芍薬を供える際のマナー

芍薬を仏壇にお供えする際には、いくつかのマナーがあります。まず、芍薬の根には毒があるという情報があるため、仏壇に飾ることは避けるべきという考え方もあります。しかしながら、近年では故人の好きだった花を供えることも供養の一つとされており、芍薬を選ぶ方も増えています。このため、飾るかどうかは個人の判断に委ねられる部分もありますが、十分に理解した上で検討してください。

仏壇に花を飾る際は、左右一対で飾るのが丁寧な形です。花瓶がある場合は、両側に同じ花束を供えることで、バランスの取れた美しい見栄えになります。また、仏様の慈愛の心を私たちへ向けるという意味合いから、花が開いている方を参拝する人の方に向けて飾るのが一般的なマナーです。これにより、花が一番美しく見えるように配置できます。

仏壇にお供えする花は、故人を敬う気持ちを込めて選ぶことが何よりも大切です。毒やトゲのある花、香りが強すぎる花は避けるのが無難とされていますが、故人が生前に芍薬を好んでいた場合は、花粉や香りの問題に配慮し、適切な処理を施すことでお供えできます。たとえば、芍薬は花粉が多いため、花粉を取り除くか、花粉が少ない品種を選ぶと良いでしょう。また、芍薬は比較的香りが強い花ですので、香りが気になる場合は飾る場所を工夫したり、香りの少ない品種を選ぶことが考えられます。

これらの点を踏まえ、芍薬を仏壇に供えるかどうか、そしてどのように供えるかを判断してください。故人を偲び、心を込めてお供えすることが一番の供養となります。

仏壇向きの芍薬品種比較表

|

品種名 |

花色 |

咲き方 |

花粉 |

香り |

特徴 |

仏壇向き |

|

村娘 |

ローズレッド(濃いピンク) |

一重~半八重咲き |

少ない |

控えめ |

肥後シャクヤクの改良品種で花もちが良いです。花粉が少なく切花に適しています。 |

適している |

|

村娘4号 |

ローズレッド |

一重~半八重咲き |

少ない |

控えめ |

村娘の改良品種で、花粉が少なく花もちが良いです。 |

適している |

|

サラベルナール |

ピンク系 |

フリルのような花弁 |

不明 |

不明 |

流通量が多く、生花店でよく見かける品種です。 |

注意が必要 |

|

プリザーブドフラワー |

多様 |

加工品のため咲き方なし |

なし |

なし |

長期保存が可能で、香りや花粉の心配がありません。花粉や香りの問題を避けたい場合に最適です。 |

最適 |

芍薬の季節や時期の最適は?

芍薬は、一般的に5月から6月頃に見頃を迎える花です。この初夏の時期が、芍薬が最も美しく咲き誇る旬の時期にあたります。そのため、故人の月命日や命日がこの時期と重なる場合、季節感を大切にする意味でも、芍薬を仏壇にお供えするのに最適な時期であると言えます。

しかし、芍薬は旬の時期以外でも、花き市場を通じて手に入ることがあります。年間を通して仏花として利用される菊やカーネーション、スターチスといった花々と比較すると、芍薬は特定の季節に需要が高まる傾向があります。他の仏花と比較して、芍薬は特にその華やかさと存在感で仏壇を彩ることができ、故人を偲ぶ気持ちをより豊かに表現できるでしょう。

芍薬は、葬儀後の自宅飾りはもちろん、年忌法要やお盆、お彼岸など、様々な仏事の場面で利用することができます。特に、故人が生前に芍薬を好んでいた場合、その季節に合わせたお供えとして非常に喜ばれます。季節の花を取り入れることで、故人も季節の移り変わりを感じられると考えられています。

仏花を選ぶ際には、日持ちの良さも重要な要素となります。芍薬は比較的日持ちが良い花ですが、適切なケアをすることでさらに長く美しい状態を保てます。一方で、お彼岸の時期は春(3月)と秋(9月)で、芍薬の旬とはずれることがほとんどです。そのため、お彼岸に芍薬を供えたい場合は、市場での入手状況を確認する必要があります。もし旬を外れている場合は、プリザーブドフラワーや造花の芍薬を選ぶことも一つの方法です。

仏壇に沿える芍薬を長持ちさせる方法

仏壇にお供えする芍薬を長く美しく保つためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、お花のお水替えをこまめに行うことが何よりも大切です。花瓶に生けた芍薬は、毎日新鮮な水に替えることで、水中の雑菌の繁殖を抑え、花の寿命を延ばすことができます。お供え用のアレンジメントフラワーの場合でも、仏壇から一旦下げて、花の隙間からお水を足すようにしましょう。

次に、芍薬を飾る前の準備として「水切り」を行うことが効果的です。芍薬をお供えする前に、茎を水に浸けたままハサミで斜めにカットすることで、切り口から水を吸い上げやすくなり、花が長持ちすると言われています。このひと手間を加えることで、芍薬の吸水効率が格段に上がります。

花立の水を清潔に保つことも重要です。水に浸かる部分の葉や蕾は取り除いてください。これらの部分が水に浸かると腐敗しやすく、水の汚れの原因となります。また、水替えの際に茎にぬめりがある場合は、洗い流してから新しい水に入れ直しましょう。ぬめりはバクテリアの繁殖の証拠であり、そのままにしておくと芍薬が早く傷んでしまいます。

芍薬の配置にも注意が必要です。直射日光が当たる場所や、エアコンの風が直接当たる場所は避けてください。芍薬は乾燥に弱いため、これらの環境では早く水分を失い、枯れてしまいます。風通しが良く、温度変化の少ない涼しい場所に飾るのが理想的です。

枯れた芍薬の花びらや、落ちた葉の清掃もこまめに行いましょう。仏花から落ちた葉や花びらはそのままにせず、早めに処分することが大切です。芍薬の色素が仏壇や仏間を汚してしまう可能性もあります。また、落ちそうなお花や茶色くなった芍薬は、こまめに間引くことで、見た目の清潔感を保ち、他の花への影響も防げます。

これらの手間をかけることで、仏壇に供えた芍薬をより長く、美しい状態で保つことが可能になります。故人への感謝の気持ちを表すためにも、日々のお手入れを大切にしてください。

造花やプリザーブドフラワーも選択肢に

近年、ライフスタイルの変化に伴い、仏壇にお供えする花の選択肢も多様化しています。特に、生花の手入れが難しい場合に、上記の比較表のように造花やプリザーブドフラワーを選択肢に入れると良いでしょう。

生花は、やがて枯れるという儚さから「諸行無常」という仏教の教えを象徴するとされ、伝統的には仏壇や墓地へのお供えには生花が望ましいとされてきました。しかし、現代では共働きで多忙なご家庭や、ご高齢のご遺族にとって、毎日のお水替えや枯れた花の処理は大きな負担となることがあります。また、ペットを飼っているご家庭では、生花の種類によってはペットに有害となる可能性も考えられます。アレルギーを持つ方がいる場合も、生花を避ける理由の一つとなるでしょう。

このような事情を考慮し、枯れないお花であるプリザーブドフラワーやドライフラワー、あるいは造花といった選択肢が注目されています。プリザーブドフラワーは生花に特殊な加工を施したもので、長期間美しい状態を保つことができます。水やりや特別な手入れは不要で、生花のような自然な見た目を維持できる点が大きなメリットです。小型のものが多く、仏壇の中に飾るのにも適しています。ただし、紫外線に弱いため、屋外のお墓へのお供えには向きませんので注意が必要です。

造花は、ポリエステルなどの素材で作られた人工の花で、こちらも手入れの必要がなく、半永久的に飾っておけます。様々なデザインや色のものがあり、生花では手に入りにくい季節の花や、組み合わせが難しい花も再現できるのが魅力です。

ドライフラワーは、生花を乾燥させたもので、独特の風合いがあります。しかし、枯れた花やドライフラワーは死を連想させるため、基本的には仏花としては用いないという考え方もあるため、使用する際はご家族や地域の慣習を確認すると良いでしょう。

これらの枯れない花は、管理の手間を大幅に削減できるだけでなく、常に仏壇を美しく保つことができます。もちろん、何よりも大切なのはご先祖様への感謝の気持ちですので、生花の用意が難しい場合には、これらの選択肢も十分に考慮する価値があります。ただし、地域やお寺によっては、生花以外のお供えを避けるよう推奨している場合もありますので、菩提寺がある場合は事前に確認しておくことが安心につながります。

仏壇の芍薬をもっと美しく飾る

hanagiftologyイメージ

- 芍薬を飾る際の色や本数の選び方

- 仏花比較による最適な花の選び方

- お供えに最適なアレンジメント

- 仏花を効率的に購入できる通販

- 仏壇に芍薬を供える際のポイントまとめ

芍薬を飾る際の色や本数の選び方

芍薬を仏壇に飾る際、色と本数の選び方は故人への敬意を表し、美しく整った仏壇を保つ上で重要です。

まず、色についてです。四十九日までは、故人の霊を慰めるという意味合いから、白を基調とした控えめな色合いの花を選ぶのが一般的です。清らかな印象を与える白菊や白いカーネーション、カスミソウなどがよく用いられます。四十九日を過ぎてからは、白に加え、黄色、紫、ピンク、赤など、様々な色を取り入れることが可能です。故人が生前好きだった色や、故人のイメージに合う色を選ぶと、より心のこもったお供えとなるでしょう。ただし、派手すぎる色や、故人が好まなかった色は避けるのが無難です。地域によっては黒色の花が縁起が悪いとされる場合もあるため、注意が必要です。季節の花を取り入れることで、故人も季節の移り変わりを感じられるとされています。

次に、本数についてです。仏壇に供える花は、一般的に奇数が好まれます。具体的には、3本、5本、7本などがよく選ばれます。これは、奇数が割り切れない数字であることから、「故人との縁が切れないように」という願いが込められているためです。仏壇には花立が左右に一対で置かれることが多いため、同じ本数の花束を2つ用意し、左右対称になるように飾るのが基本です。例えば、3本ずつを2束で合計6本のように、一対で飾ったときに全体が奇数に見えるようなバランスも考慮されます。花瓶の大きさや全体のバランスを見て、最適な本数を調整することが大切です。

故人が生前好きだった花があれば、それを供えることも非常に良い供養となります。花言葉を参考に選ぶのも一つの方法です。ピンクの芍薬には「恥じらい」、赤い芍薬には「誠実」、白い芍薬には「幸せな結婚」などの花言葉があります。これらの花言葉に込められた意味を考えながら、故人に合った花を選ぶこともできます。

仏花比較による最適な花の選び方

仏花として選ばれる花は多岐にわたりますが、芍薬には他の仏花と比較して特有の魅力があります。伝統的な仏花の代表格である菊は、長持ちしやすく、季節を問わず手に入りやすい点が特徴です。特に白菊は清潔感があり、故人への敬意を表すのに最適と言えるでしょう。カーネーションもまた、色鮮やかでありながら香りが控えめで、長持ちすることから仏花に適しており、白やピンクがよく選ばれます。

カーネーションの選び方はこちらをクリック

一方で、芍薬は5月から6月頃が旬であり、その時期に仏壇を彩るのに非常に適しています。華やかで大ぶりの花姿は、仏壇に優雅さと存在感を与えます。また、その時期に故人を偲ぶ意味で季節感を取り入れたい場合に、芍薬は大変魅力的な選択肢となります。

胡蝶蘭は格式が高く、贈答用としても人気があります。鉢花であれば1ヶ月以上美しさを保ち、香りも少ないため、仏花として非常にふさわしいとされています。トルコキキョウはフリルのような可憐な花姿で、香りが控えめ、色のバリエーションも豊富という特徴があります。淡い色合いが多く、お供えしやすい花です。カスミソウは小さな白い花が清楚な雰囲気を演出し、他の花との組み合わせにも最適です。

ユリは仏花として非常に人気がありますが、品種によっては香りが強く、花粉が服や仏壇を汚してしまう可能性があるため注意が必要です。お花屋さんでユリの仏花を購入する際は、香りの控えめな品種を選んだり、花粉を事前に取り除いたりする工夫がされていることが多くあります。

このように、それぞれの仏花には異なる特徴と魅力がありますが、芍薬は特にその美しい花姿と季節感が大きな魅力です。他の花との組み合わせによって、より個性豊かで故人のイメージに合った仏花アレンジメントを作り出すことも可能になります。

|

仏花の種類 |

主な特徴 |

香り |

日持ち |

季節感 |

注意点 |

|

菊 |

長持ち、邪気を払う、代表的 |

控えめ |

長い |

通年 |

なし |

|

カーネーション |

色鮮やか、香りが控えめ |

控えめ |

長い |

通年 |

なし |

|

胡蝶蘭 |

高貴、華やか、手入れが簡単 |

少ない |

非常に長い |

通年 |

価格が高め |

|

トルコキキョウ |

可憐、色のバリエーション豊富 |

控えめ |

普通 |

通年 |

なし |

|

カスミソウ |

清楚、組み合わせやすい |

少ない |

普通 |

通年 |

なし |

|

ユリ |

華やか |

強い場合あり |

普通 |

通年 |

花粉、香りの強さ |

|

芍薬 |

華やか、優雅 |

やや強い |

普通 |

5月~6月 |

花粉、毒性(根)、香りの強さ(品種による) |

お供えに最適なアレンジメント

仏壇へのお供えに最適なアレンジメントは、故人を偲ぶ気持ちを形にする大切な要素です。アレンジメントのスタイルは、飾る場所や故人の好み、さらにはご遺族のライフスタイルに合わせて選ぶことができます。

まず、仏壇に飾る生花のアレンジメントの場合、仏像や位牌が隠れてしまわないよう、サイズ感に注意することが大切です。一般的には、仏壇の左右に一対で飾る花立に合うように、背の高い花を中心に菱形になるように飾るのが良いとされています。できるだけ左右対称になるように配置することで、整った美しい見栄えになります。花束の場合は、同じ花材で2束用意することが推奨されます。

また、近年は生花の手入れが難しいご家庭も増えています。ご遺族が高齢であったり、共働きでこまめにお花の手入れができない場合は、枯れないお花であるプリザーブドフラワーやドライフラワー、造花の仏花も非常に良い選択肢となります。これらの花は、水やりや枯れる心配がなく、長期にわたって美しさを保てます。例えば、プリザーブドフラワーはボックス型やガラスケース入りなど、様々なデザインがあり、仏壇のスペースに合わせて選ぶことができます。

アレンジメントのスタイルとして、バスケットや鉢植えに活けられたタイプも人気です。これらのアレンジメントは、お仏壇の周囲や仏間にそのまま飾ることができ、見栄えも華やかです。ただし、大きすぎるとスペースが足りなくなる可能性もあるため、飾る場所の広さを考慮して適切な大きさを選ぶことが重要です。

色の選び方もアレンジメントの印象を大きく左右します。上記で説明した通り、白色、黄色、ピンク色、紫色、青色など、淡い色の花が仏花としてはよく用いられます。故人様が生前好まれていた色を基調として花を選んでも良いでしょう。故人のイメージに合わせて、華やかなバラなどをお供えするケースもありますが、トゲがある場合は取り除くなどの配慮が必要です。

お供えのアレンジメントは、単に花を飾るだけでなく、故人への感謝や敬いの気持ちを表現するものです。そのため、故人の人柄や好きだったものを思い浮かべながら、心を込めて選ぶことが何よりも大切と言えるでしょう。

仏花を効率的に購入できる通販

仏花を効率的に購入する方法として、近年、通販サイトの利用が非常に便利になっています。特に忙しい方や、近隣に花屋が少ない地域に住んでいる方にとって、通販は多忙な中でも仏花を用意できる有効な手段です。

仏花・お供え花の通販サイトでは、様々な種類の仏花が取り扱われています。例えば、長持ちする菊やカーネーション、胡蝶蘭を使ったアレンジメントフラワーや花束はもちろん、手入れの手間がかからないプリザーブドフラワーやドライフラワー、造花なども豊富に揃っています。ご遺族が高齢であったり、共働きでこまめにお花の手入れができない場合におすすめの枯れない仏花も、多数の中から選べます。

通販の大きなメリットは、自宅や宿泊先のホテルなど、全国どこへでも宅配で届けてもらえる点です。これにより、お墓参りなどで遠方へ出向く際も、事前に花を手配し、現地で受け取ることが可能になります。また、お彼岸やお盆といった時期は花屋が混雑しやすいため、事前に通販で注文しておくことで、スムーズに仏花を準備できます。

多くの通販サイトでは、仏花選びに迷った際に相談できる窓口を設けています。専門のスタッフが、故人のイメージや予算、飾る場所の状況などをヒアリングし、最適な花を提案してくれることもあります。これにより、花選びに不慣れな方でも安心して仏花を購入できます。

価格帯も幅広く、数千円から数万円まで様々な商品が用意されています。用途や予算に合わせて選べるため、贈答用としても利用しやすいです。例えば、お墓参り用の花束は、左右一対で飾れるよう2束セットになっているものもあり、利便性が高いです。

ただし、通販で生花を購入する際は、商品の画像と実物に多少の違いがある可能性や、配送中の鮮度維持について確認が必要です。信頼できる通販サイトを選ぶことが大切です。品質管理や配送体制がしっかりしているショップを選ぶことで、安心して仏花を受け取ることができるでしょう。

仏花の定期便というサービスも存在します。これは、お花のプロが厳選した四季折々の新鮮な生花を、定期的にご自宅に届けてくれるサービスです。毎週、隔週、毎月といった頻度で選べ、忙しい中でも常に新鮮な仏花を仏壇に供えたい方には非常に便利な選択肢と言えるでしょう。